原标题:怒江和谐社区:一碗“养老羹”熬出全国示范味

云南省怒江傈僳族自治州泸水市大练地街道和谐社区,作为怒江州规模最大的易地扶贫搬迁安置社区,承载着2509户10419名群众的新生活。在这个社区里,13%的老年人口占比让“养老服务”成为基层治理的关键课题。

近年来,社区围绕老年群体需求精准发力,通过设施升级、服务创新、文化赋能,让老年居民在搬迁后真正实现了“稳得住、过得好、有归属感”。日前,全国老龄工作委员会办公室公布2025年至2026年全国示范性老年友好型社区创建名单,和谐社区在列,是怒江州唯一入选的社区。

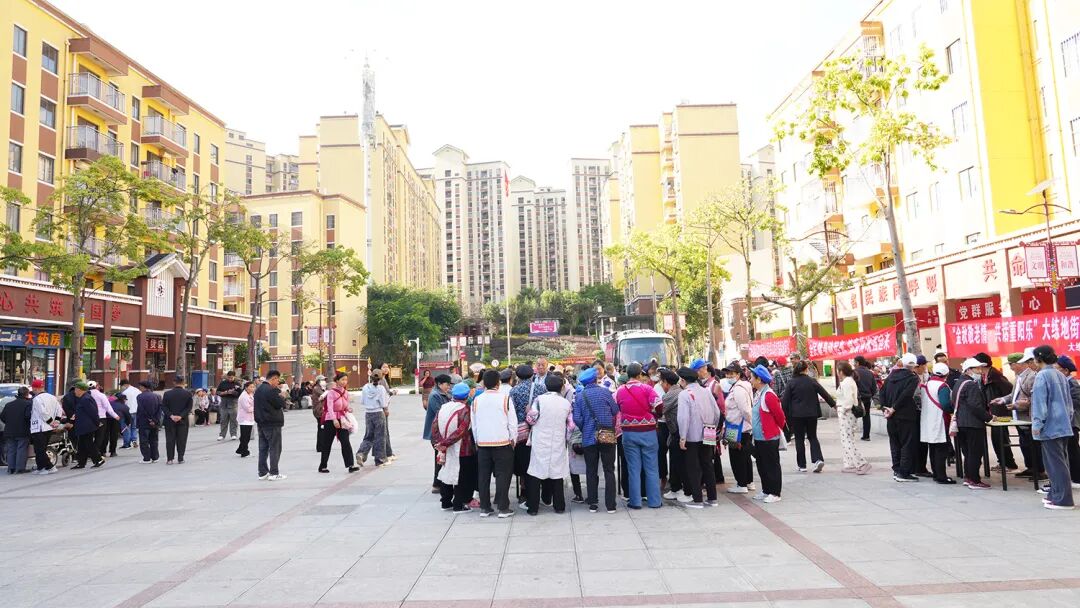

2025年重阳节当天,和谐社区内暖意融融,“孝韵金秋 共筑友好家园”主题游园活动在社区热闹开启。近百名老年朋友与社区居民欢聚一堂,套圈区里老人们凝神聚力瞄准目标,猜谜台前大家驻足思索、相互探讨,不时传出猜对谜底的欢呼,欢声笑语在社区上空久久回荡。

“社区办的活动太贴心了,不光有玩的地方,还能和老伙伴们热闹热闹,心里比蜜甜!”和谐社区居民姬计才竖起大拇指,脸上满是笑意。

这样的温馨场景,在和谐社区已是常态。据统计,和谐社区现有60岁以上的老人1226人,其中80岁以上206人,100岁以上2人。近年来,社区聚焦老年群体急难愁盼,以老年教育和老年服务为两大抓手,不断建强阵地、完善服务、搭好平台,确保老年人活动有场所、需求有人管、余热能发挥,有效助推社区和谐稳定发展。2022年1月建成投入使用的社区居家养老服务中心,更是成为老人们的“幸福驿站”——室内设有小课堂室、棋牌室、休息室、按摩室,室外是宽敞的活动场地,学习、娱乐、休闲、健身需求一站式满足。

“每天晚饭后来广场跳舞锻炼,身体舒坦,心情也敞亮!”和谐社区居民姬才妞老人的话,道出了不少老年居民的心声。

为了让社区老人在新环境中“稳得住”,社区创新推出“社工+志愿者”模式,组建“邻里帮帮团”志愿队伍,常态化开展“邻里生日会”“爱与陪伴心灵呵护”“民族赛歌会”等特色活动。更值得一提的是,社区积极搭建互助平台,鼓励低龄老人为高龄、行动不便老人提供心理陪伴、日常照料等服务,构建起“邻里守望”精准关爱格局,实现老年群体的自我管理与自我服务的良性循环。

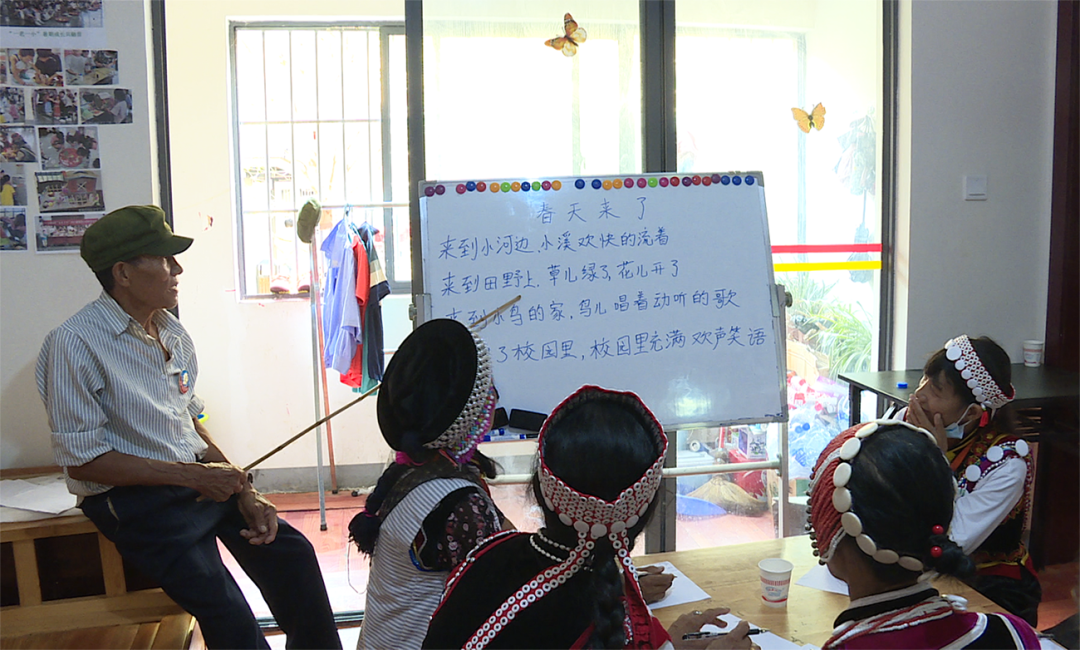

“经过这几年的介入和引导,越来越多的老人愿意走出家门、结交朋友了。他们还会主动加入学习课堂,一起学习普通话、唱红歌,甚至很多老人能够大方地展示自己编竹篮的技艺。老人们的价值感、归属感明显提升,文化自信也增强了。”泸水市康德社会工作服务中心工作人员杨丽菊深有感触地说。

在做好服务保障的基础上,社区更注重激发老年群体的内在活力。通过组建长者学习班,带动老人们学汉字、练普通话、学唱红歌、跳民族舞,学员规模从最初的20余人扩展至现在的300人。有着11年乡村教学经验的有贵生,便是其中的“特殊”的一员。初搬入社区时,他发现不少老人因不识字找不到家、不会用电梯,便主动承担起教学任务,从识数识字到智能设备使用,耐心传授技巧。“能重新当‘老师’,看着大家慢慢学会技能,我打心底里高兴!”有贵生的话语里满是成就感。

“通过这几年的建设,在各级各部门的关怀下,和谐社区已经形成了‘关怀保障+活力参与’的双重氛围,但也存在着适老化改造覆盖率不足、社区为老服务人力短缺、数字助老服务薄弱、失能照护专业力量短缺、常态化情感支持机制缺失等方面的不足,这些问题都亟待解决,只为给老人们打造更安心、舒心、暖心的生活环境。”和谐社区居委会主任熊慕晴说。

令人欣喜的是,随着全国示范性老年友好型社区创建工作的推进,这些问题将逐步得到解决。泸水市民政局副局长何龙锋介绍:“全国示范性老年友好型社区创建涵盖社区环境、出行便利、基本公共服务等8大方面31项指标。接下来,我们将对照指标体系精准补短板、强弱项,为老年人创造一个适老、便捷、便利的生活环境,营造孝亲敬老的浓厚氛围。”

从易地扶贫搬迁安置社区到全国示范性老年友好型社区,和谐社区的蜕变,不仅是老年群体幸福指数的攀升之路,更是基层治理赋能养老服务的生动实践。(和玉兰 胡陈兰 熊慕晴)